- - 2025 Forum für Kunst und Architektur Essen, casual collaborations and the conditions of belonging

- - 2025 91.Herbstausstellung, Kunstverein Hannover and städtische Galerie Kubus

- - 2025 Räume und Felder, Künstlerzeche Unser Fritz 2/3, Herne

- - 2025 b o d y s c o r e s (repositioned), Allgemeiner Konsumverein Braunschweig

- - 2024 Paula Modersohn-Becker Kunstpreis, Große Kunstschau Worpswede

- - 2024 Raum als Ort, Künstlerhaus Dortmund

- - 2024 Speaking Soil, Collection Philara

- - 2024 BODY DECLINATION, städtische Galerie im Park Viersen

- - 2023 RESIDENCE III, Syker Vorwerk

- - 2023 90.Herbstausstellung, Kunstverein Hannover

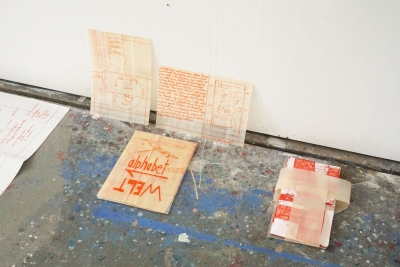

- - 2023 alphabet (Teile für Welt), Neuer Kunstverein Wuppertal

- - 2023 Drawing Allover, Kubus kooperativ, städtische Galerie Kubus, Hannover

- - 2022 Kunstgenerator Viersen, Auswahlausstellung, städtische Galerie im Park Viersen

- - 2022 Kurt Schwitters in der Kunst von Heute, Kunsthalle Wilhelmshaven

- - 2022 BASIC SPLITS, cubus-Kunsthalle Duisburg

- - 2022 placement and positioning, Künstler,-und Atelierhaus Duisburg

- - 2021 art prize Junger Westen 2021, Kunsthalle Recklinghausen

- - 2021 language fields (deconstructed, fragmented), Ludwigsturm Duisburg

- - 2020 Meeting in language, städtische Galerie Delmenhorst

- - 2021 Sprache sprechen Raum denken, SG1-Duisburg

- - 2020 Kubus kooperativ "editions", städtische Galerie Kubus Hannover

- - 2019 BOX, Neuer Kunstverein Wuppertal

- - 2019 mobile bodies, Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode

- - 2019 Preis der Nordwestkunst, Kunsthalle Wilhelmshaven

- - 2018 Meisterschüler 2018, städtisches Museum Braunschweig

- - 2017 DIAMOND FIELD PART I, Artmax Braunschweig

- 2017 DIAMOND FIELD PART I, Artmax Braunschweig

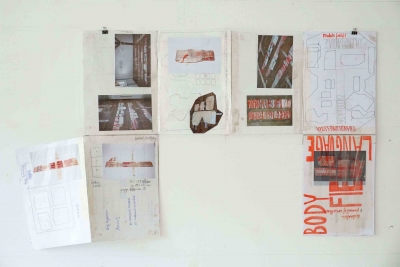

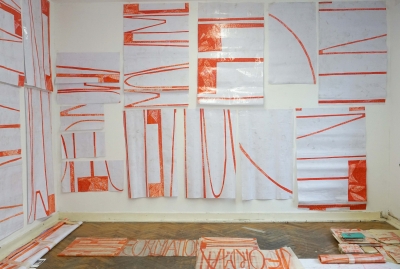

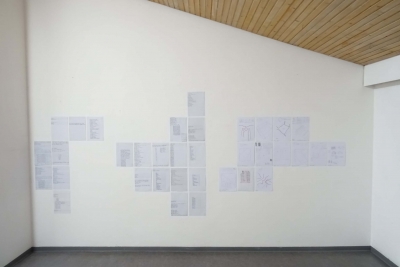

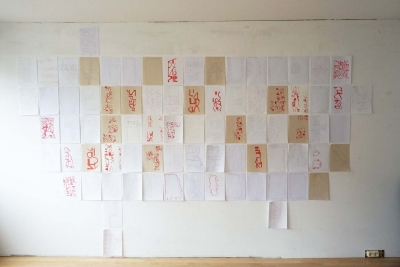

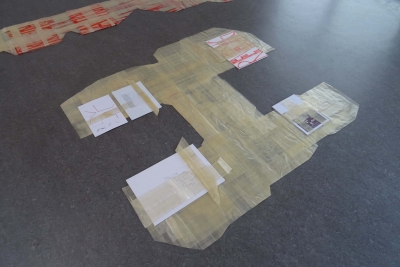

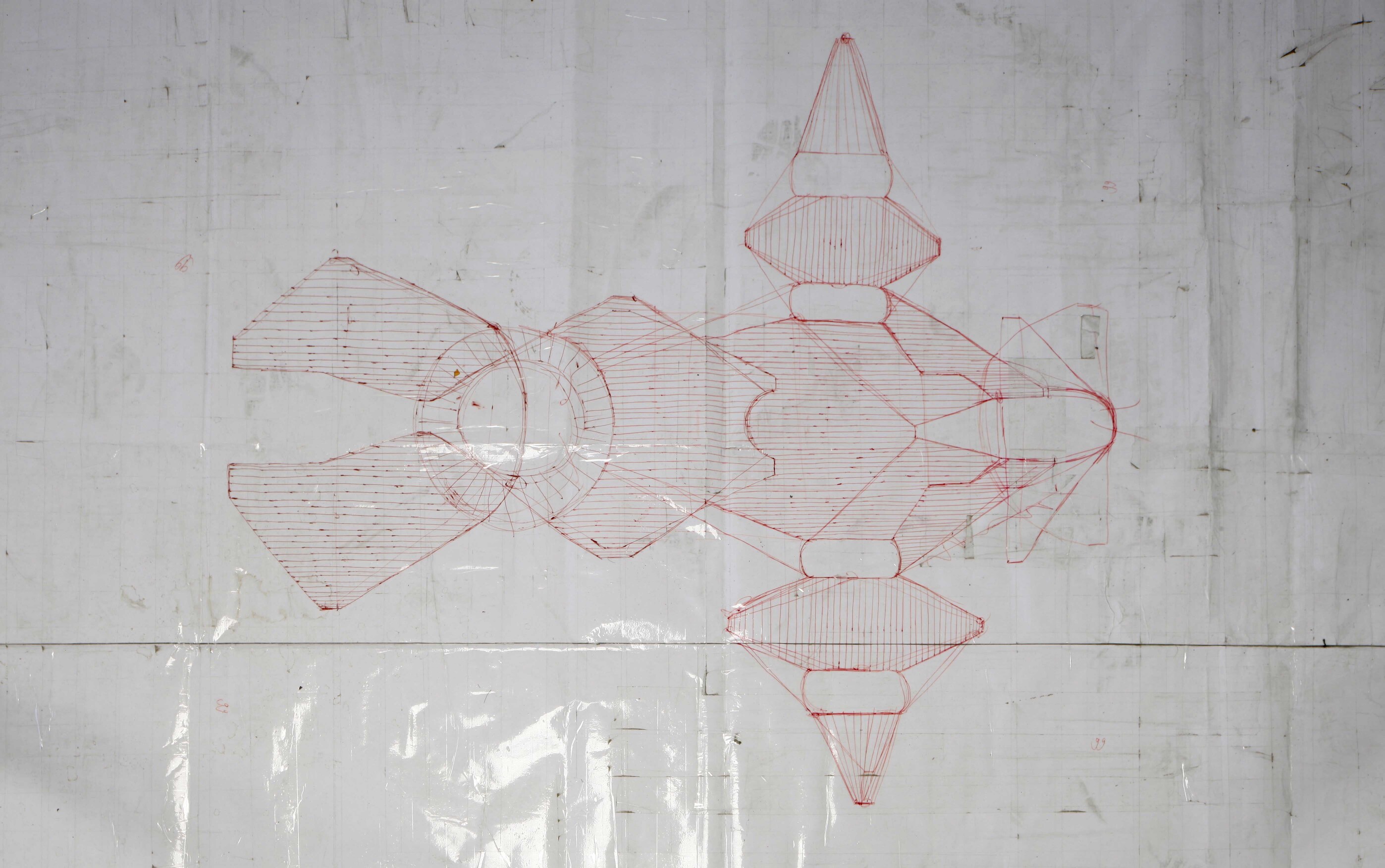

field view

on field view, center position

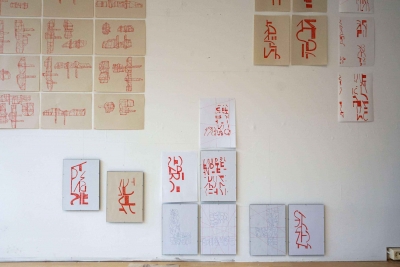

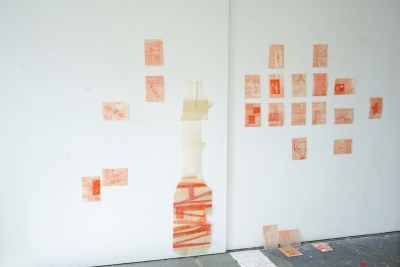

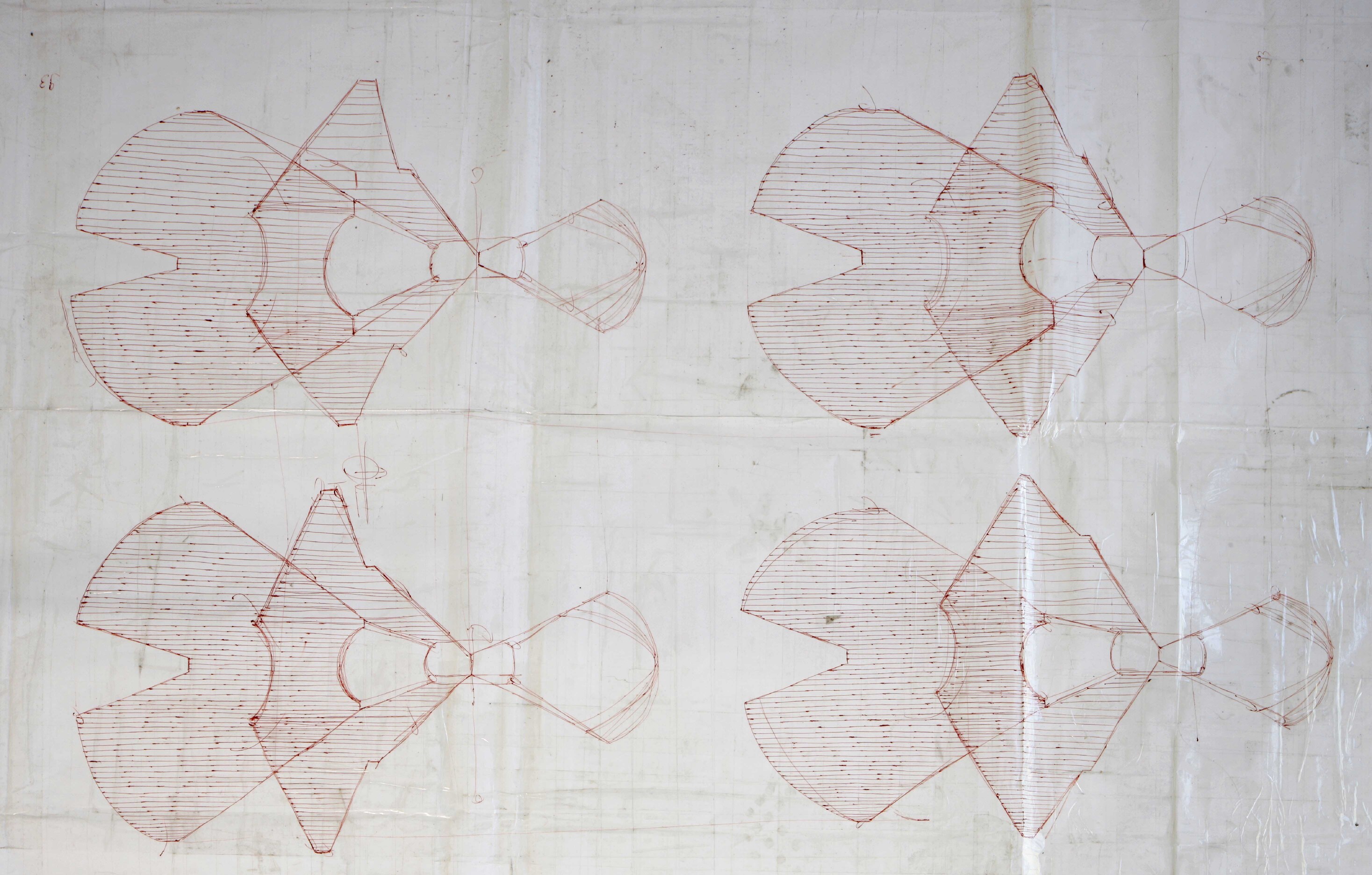

field drawing nr.93

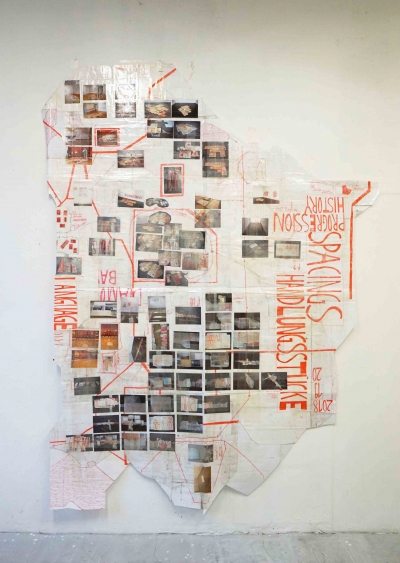

field legend, writing and drawing

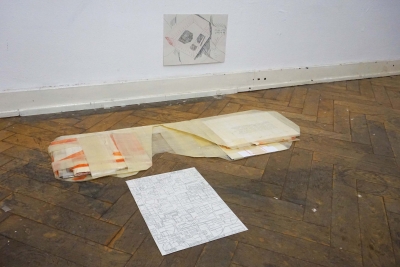

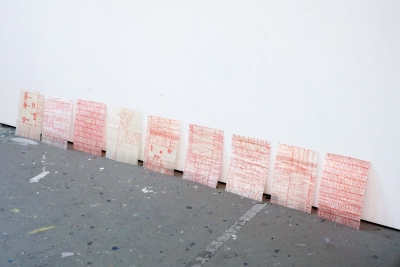

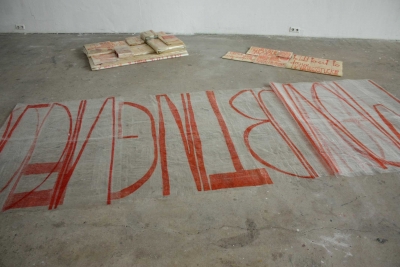

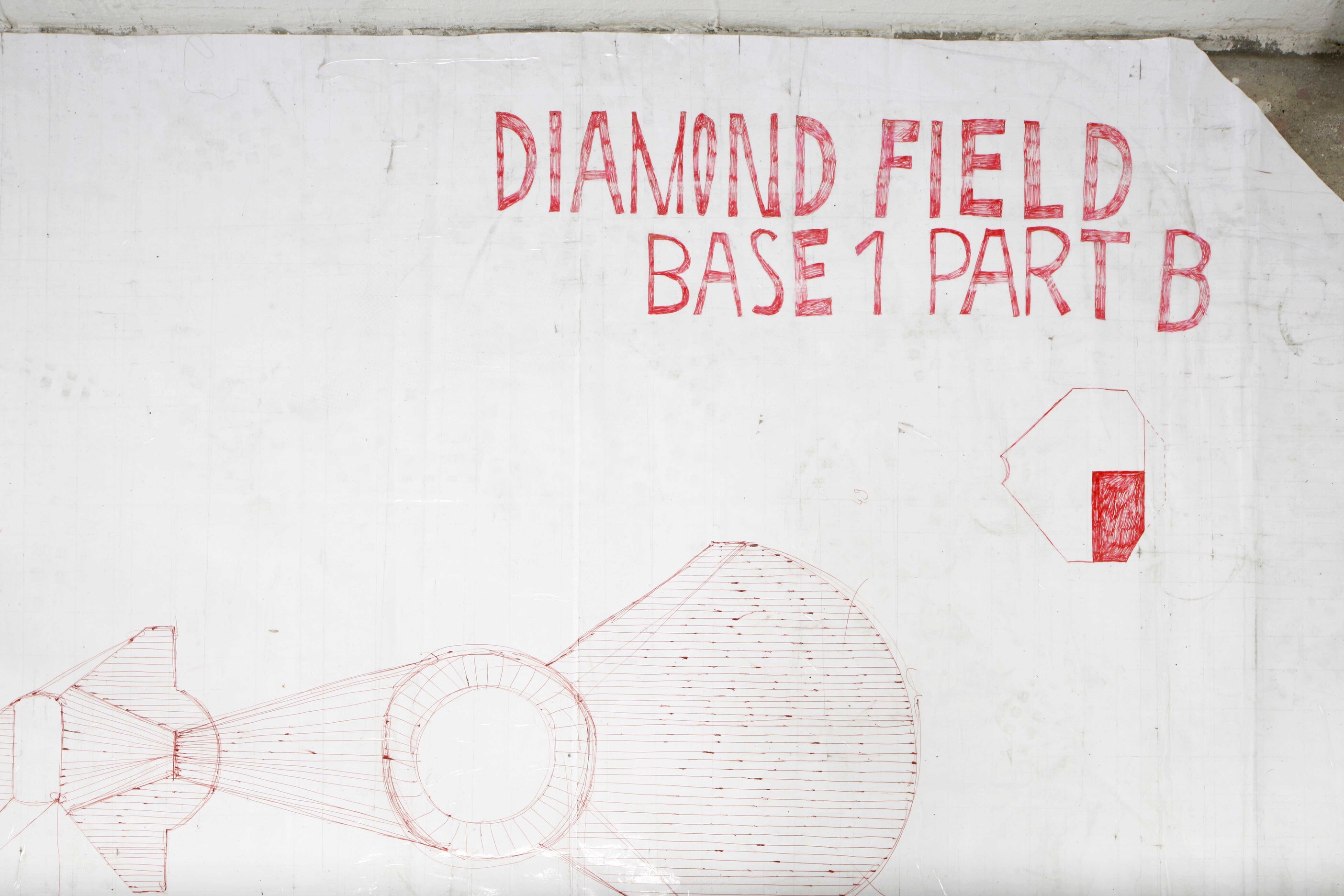

field detail, base position

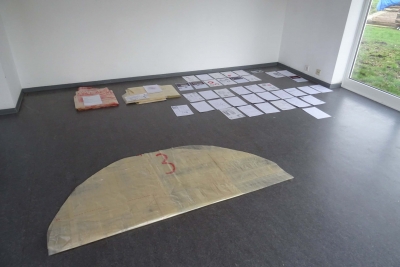

on field view 2

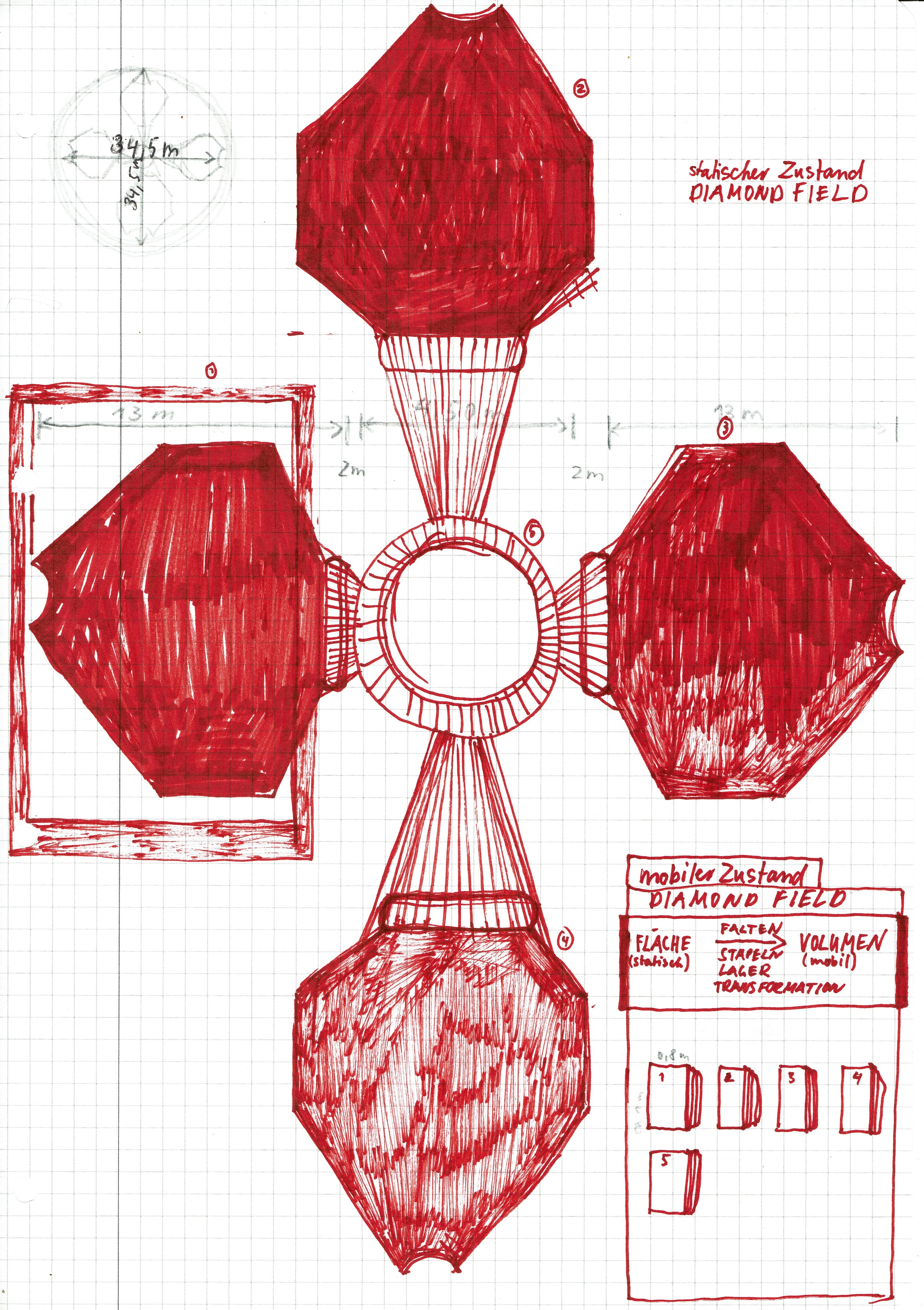

field drawing

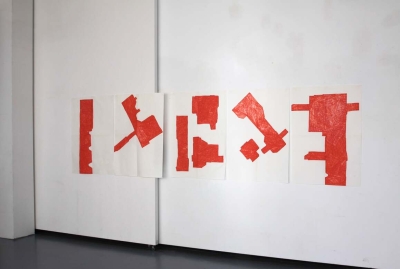

installation view

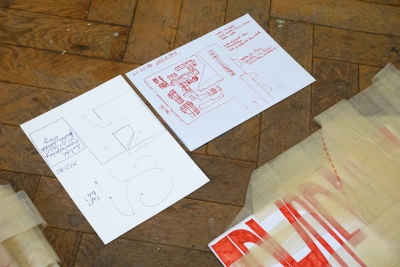

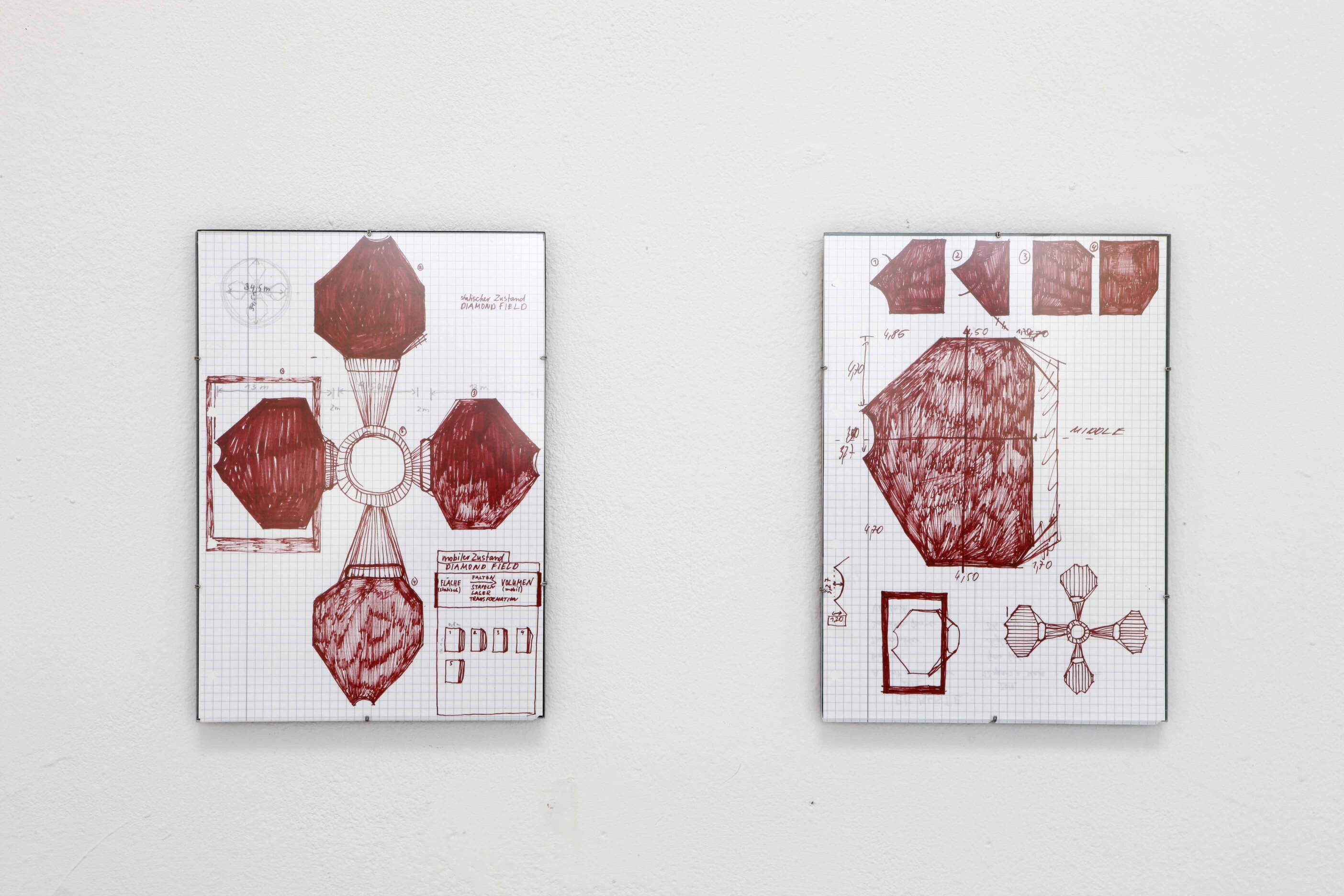

field drawings, concepts of the field and position sketches, each 21x29,7cm, framed

field drawig, 21x29,7cm

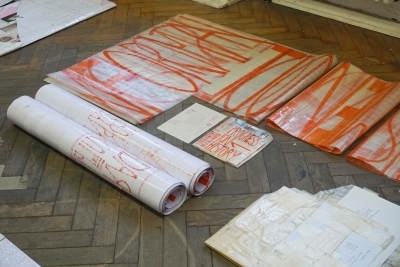

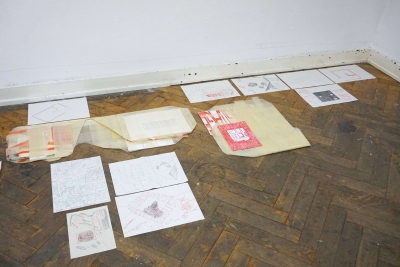

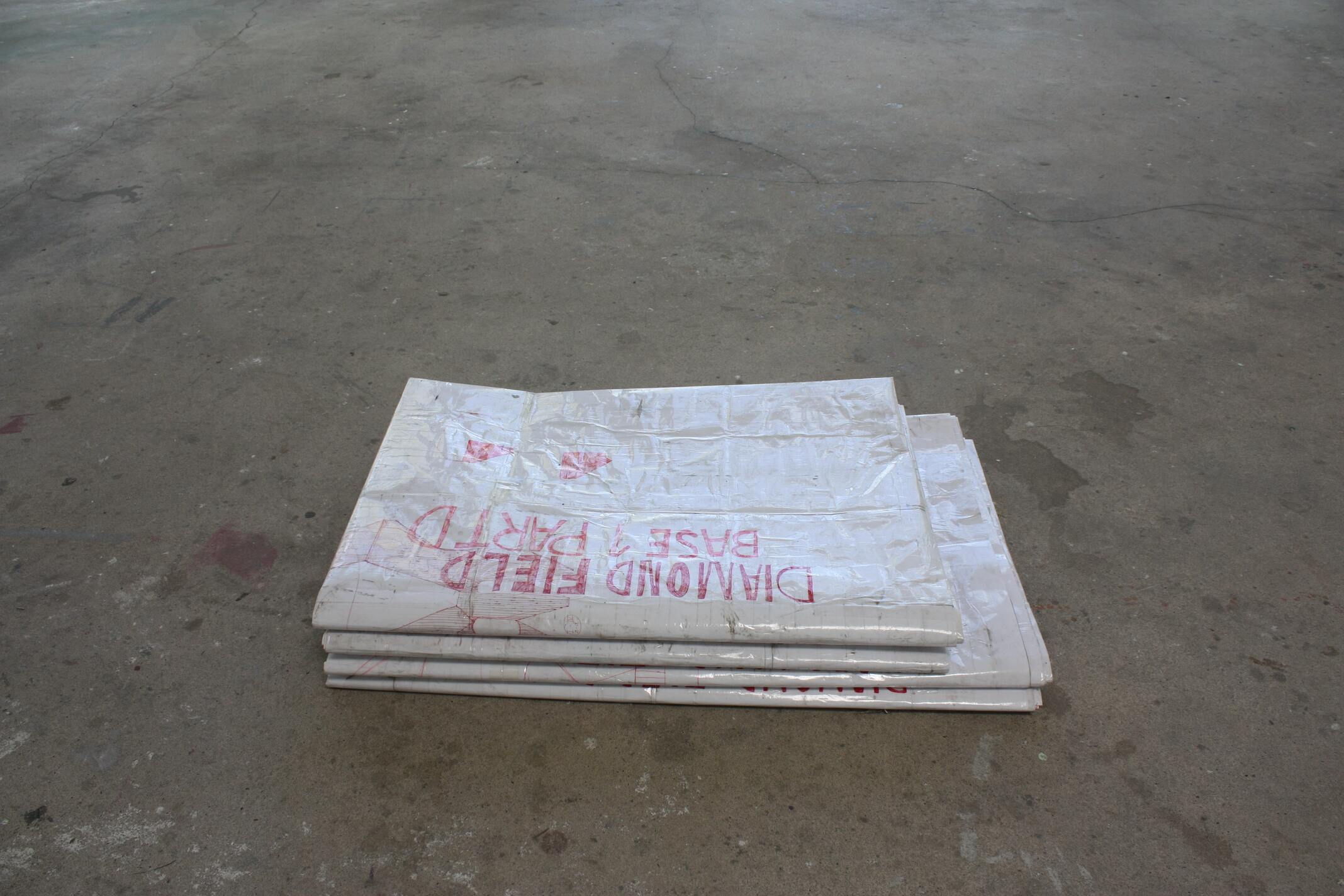

DIAMOND FIELD (PART I), folded and stapled, mobile state of the field

Diamond FIeld Part I /side 1 (static and mobile state)

foldable four part system, double sided

paper, pvc, ballpoint pen

89qm

Kraftfelder

Andreas Bee

Vor beinahe 40 Jahren formulierte Rupert Sheldrake eine Hypothese, die zunächst für einiges Aufsehen sorgte

und heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Der britische Biochemiker und Zellbiologen beschäftigte

sich mit der Frage der Entstehung der Formen in der Natur. Nach seiner Auffassung sind es sogenannte

morphogenetischen Felder, die die Entwicklung von Strukturen und Formbildungen beeinflussen. Jede Gestalt

und jede Art der Dinge hängt seiner Meinung nach von diesen Feldern ab. „Jedes natürliche System einer

bestimmten Art besitzt sein eigenes spezifisches Feld“(1) Morphische Felder als Formbildungsursache sind „wie

die bekannten Felder der Physik, nichtmaterielle Kraftzonen, die sich in Raum und Zeit ausbreiten und in der

Zeit andauern. Sie befinden sich innerhalb und in der Umgebung des Systems, welches sie organisieren.“(2)

Als

ich zum ersten Mal die Arbeit „Diamond Field Part I“ von Nico Pachali

im Atelier sah, kam mir Sheldrakes

Überlegungen in den Sinn. Mein Eindruck, hier habe einer auf

bildkünstlerischer Ebene ein verwandtes Gespür

für Formbildungsprozesse im Allgemeinen und ein ähnliches Interesse für

Kräfteverhältnisse und

Konstellationen im Besonderen, besteht bis heute. Wenn Rupert Sheldrake,

vereinfacht gesagt, danach forscht,

was einem Kaninchen seine Kaninchenform gibt, dann geht Nico Pachali der

Frage nach, was eine sich stetig

wandelnde künstlerische Form für Kraftfelder zu erzeugen in der Lage

ist. Felder, die man deutlich

wahrnehmen, aber physikalisch nicht erklären kann, weil vieles von dem,

was wir persönlich erfahren, offenbar

ebenso wie das, was wir unter Bewusstsein verstehen, jenseits

traditioneller naturwissenschaftlicher

Methoden angesiedelt ist. Alles, was man bei der Arbeit „Diamond Field

Part I“ zunächst sieht, ist eine große,

begehbare Fläche aus Papier und Klebeband mit roten Zeichnungen darauf.

Diese mit einem billigen,

kleksenden Kugelschreiber gefertigten Zeichnungen erinnern an

futuristische Flugobjekte oder evozieren ganz

allgemein technoide Assoziationen, die sich sämtlich um das gleiche

Thema zu drehen scheinen, aber letztlich

kaum zu entschlüsseln sind. Angefangen habe alles damit, sagt Nico

Pachali, dass er begonnen habe, sich für

Baseball zu interessieren. „Ein unfassbar langweiliger Sport, wenn man

ihn z.B. im Fernsehen oder Stadion

sieht, wirklich - super langweilig. Eigentlich passiert nichts, außer

immer wieder das Gleiche. ... Irgendwo in

diesen Situationen liegt eine eigenartige Ruhe und Kraft. Irgendetwas

darin ist für mich ein Geheimnis. ... Ich

denke es braucht wesentlich mehr Energie und Ausdauer immer wieder das

Gleiche zu tun, als immer wieder

etwas Neues zu beginnen.“(3) Hinzu kommt, daß die Form des

Baseball-Spielfeldes symmetrisch aufgeteilt ist und

eine Diamantenform aufweist. Die Form des Spielfeldes mit seinen Base-,

Foul- und Grass Linies, mit seinem

Our- und Infield und weiteren Unterteilungen liegt vielen Zeichnungen zu

Grunde. Dass die Bodenarbeit in sich

die Möglichkeit der Wandlung trägt, legen zahlreichen Arbeitsspuren

nahe. Schnitte und Faltspuren deuten

darauf hin, dass hier nicht alles immer so war, wie es nun erscheint und

wahrscheinlich auch nicht so bleiben

wird, wie wir es gerade erleben. Ganz offensichtlich ist neben der

aktuellen Präsenz die Möglichkeit der

Veränderung von zentraler Bedeutung. Und tatsächlich faltet Nico Pachali

die vier Stücke, aus denen das

Gesamtfeld besteht, irgendwann wieder zusammen. So muss bei der

aufgefalteten Fläche immer gleich ihre

aus der Faltung resultierende dreidimensionale Körperform mitgedacht

werden. Denn diese ist eine

gleichberechtigte Variation des substanziell unveränderten Werkes. Man

könnte sagen, es ist dieselbe Arbeit.

Einmal in einem immobilen und dann in einem mobilen Zustand. Zwei sich

bedingende Zustände, wie

Expansion und Kontraktion und wie in gewisser Weise auch die Werke vom

Maillol und Giacometti. In keinem

dieser unterschiedlichen Erscheinungsformen aber werden alle Aspekte

anschaulich. Eine der beiden mit

Zeichnungen bearbeiteten Seite ist in der flächig ausgelegten

Präsentation stets verdeckt und im gefalteten Zustand lässt bestenfalls

ein Zeichnungsfragment einen vagen Rückschluss auf das Ganze zu. Selbst

der Raum,

den die Bodenarbeiten definieren ist nur eine Momentaufnahme und alles

andere als eine stabile Größe. Es ist

das Paradoxon, das hier mitregiert. Denn das Ziel ist offenbar keine

eindeutige Präsentationform, sondern ein

Zustand, der seine potentielle Wandelbarkeit zur Schau stellt. Damit

diese Wandelbarkeit sichtbar werden

kann, muss stets von neuem eine bestimmte Präsentationsform gewählt

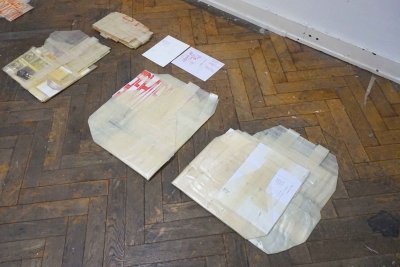

werden. Zum Beispiel indem Pachali

den einzelnen, zusammengefalteten Stücken für eine kurze Weile mit

Kreidelinien auf dem Boden einen Ort zu

geben versucht und ihnen so eine Art System oder horizontalen Lagerraum

hinzufügt. Oder indem er aus

Klebeband Folien herstellt, die er benutzt wie einzelne Papierbögen, die

zugeschnitten und wiederum mit

Klebeband zu einer Verpackung der gefalteten Stücke werden. Dabei wird

die jeweilige Form der Verpackung

durch die Größe des zu verpackenden Fragmentes bestimmt. So entstehen

Ummantelungen, die, obwohl nach

praktischen Gesichtspunkten konzipiert, nicht nur Informationen über den

zu verpackenden Inhalt

transportieren, sondern für sich betrachtet wie die Erweiterung des

bisher benutzten Formvokabulars

erscheinen. Und auch diese Hüllen bekommen wieder eine Art imaginäre

Behausung. „Alle Arbeiten habe ich

verpackt in den Atelierraum gelegt und die Stücke für sich allein mit

Kreide umrandet. Im Raum habe ich dann

durch einfache Linien einen zweiten Raum gezeichnet. Ich wollte für mich

zeigen, dass ich im Kopf nicht mit

dem Raum arbeite in dem ich mich physisch befinde, sondern dass ich mit

einem Raum denke, den es real nicht

gibt. Einen Raum, der nur für meine Arbeiten bestimmt ist. ... Ich mag

den Zustand am liebsten, wo alle

Verpackungen entfernt wurden und nur noch die Kreidezeichnungen übrig

bleiben. ... Ich habe das Gefühl, dass

ich zwar immer mit etwas arbeite, aber alles was entsteht soll die

Fähigkeit haben ohne die Arbeit als Arbeit

existieren zu können.“4 Kurz: In welchem Zustand sich uns das „Diamond

Field“ auch gerade zeigt, es verweist

nicht nur auf seine Genese und alle bereits durchgespielten

Präsentationsformen, sondern ist immer auch

schon wieder auf dem Sprung in einen neuen Zustand. Es befindet sich

also permanent in einem Status, der vor

allem die ihm innewohnenden Möglichkeiten zur Schau stellt. „Meine

eigene Arbeit sollte sich im Bestfall

immer in einem reinen Möglichkeitszustand befinden, in dem alles so ist,

wie es in dem Moment ist, aber

eigentlich zur exakt gleichen Zeit auch anders sein könnte.“5

Pachali

frönt geradezu einem Aspekt der

Wahrnehmung, den Robert Musil als „Möglichkeitssinn“ beschrieben hat:

„Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise

nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen;

sondern er erfindet: Hier könnte,

sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm von irgendetwas erklärt,

dass es so sei, wie es sei, dann

denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich

der Möglichkeitssinn geradezu als die

Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und

das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen

als das, was nicht ist. Man sieht, dass die Folgen solcher

schöpferischen Anlage bemerkenswert sein können,

und bedauerlicherweise lassen sie nicht selten das, was die Menschen

bewundern, falsch erscheinen und das,

was sie verbieten, als erlaubt oder wohl auch beides als gleichgültig.

... Wenn man nun in bequemer Weise die

Menschen des Wirklichkeits- und des Möglichkeitssinns voneinander

unterscheiden will, so braucht man bloß

an einen bestimmten Geldbetrag zu denken. Alles, was zum Beispiel

tausend Mark an Möglichkeiten überhaupt

enthalten, enthalten sie doch ohne Zweifel, ob man sie besitzt oder

nicht; ... Es ist die Wirklichkeit, welche die

Möglichkeiten weckt, und nichts wäre so verkehrt, wie das zu leugnen.

Trotzdem werden es in der Summe oder

im Durchschnitt immer die gleichen Möglichkeiten bleiben, die sich

wiederholen, so lange bis ein Mensch

kommt, dem eine wirkliche Sache nicht mehr bedeutet als eine gedachte.

Er ist es, der den neuen

Möglichkeiten erst ihren Sinn und ihre Bestimmung gibt, und er erweckt

sie. Ein solcher Mann ist aber

keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit. Da seine Ideen, soweit

sie nicht müßige Hirngespinste

bedeuten, nichts als noch nicht geborene Wirklichkeiten sind, hat

natürlich auch er Wirklichkeitssinn; aber es

ist ein Sinn für die mögliche Wirklichkeit und kommt viel langsamer ans

Ziel als der den meisten Menschen

eignende Sinn für ihre wirklichen Möglichkeiten. Er will gleichsam den

Wald, und der andere die Bäume; und

Wald, das ist etwas schwer Ausdrückbares, wogegen Bäume soundso viel

Festmeter bestimmter Qualität bedeuten. Oder vielleicht sagt man es

anders besser, und der Mann mit gewöhnlichem Wirklichkeitssinn gleicht

einem Fisch, der nach der Angel schnappt und die Schnur nicht sieht,

während der Mann mit jenem

Wirklichkeitssinn, den man auch Möglichkeitssinn nennen kann, eine

Schnur durchs Wasser zieht und keine

Ahnung hat, ob ein Köder daran sitzt.“6 Worauf das hinausläuft? Wir

wissen es nicht. Möglicherweise wird sich

alles immer weiter verwandeln und noch viel komplexer werden.

Möglicherweise springt die ganze Sache auch

auf eine höhere Ebene und transformiert sich selbst in etwas völlig

Neues. Diejenigen, die nicht an simplen

Kausalitäten interessiert waren, sondern an der Verwandlung eines

komplexen Zustandes in einen anderen,

nannte man im Mittelalter und der Renaissance Magier. Ein Magier oder

Magus verwandelte. Seine

selbstgestellte Aufgabe bestand darin, den Übergang von einem niedrigen

zu einem höheren, edleren Zustand

zu bewerkstelligen. Bereits im 13. Jahrhundert lehnte Albertus Magnus

die simple Kausalität, also den

Gedanken „A verursacht B“, ab. Er ging vielmehr davon aus, dass nur eine

Konfiguration eine andere

Konfiguration zu schaffen in der Lage ist. Denn, so schrieb er, es sei

ja nicht so, dass Teile des Universums

andere Teile verursachen sich so oder so zu verhalten. Es sind vielmehr

die Konfigurationen aller Dinge im

Universum, die die Voraussetzung bilden, damit eine andere Konfiguration

entstehen kann. Das sich stetig

transformierende Werk lässt vermuten, dass für Nico Pachali die

Wechselwirkung komplexer Konfigurationen

viel sinnstiftender ist, als die Funktionalität überschaubarer

Kausalitätsgesetze. Doch das ganz und gar

Erstaunliche ist vielleicht, dass man bei diesem Werk nicht mehr klar

zwischen Hard und Software

unterscheiden kann. Für gewöhnlich bezeichnen wir die Empfindungen als

Software, während die Zeichnung,

das Bild, die Skulptur der Hardware gleicht. Hier nun sind beide derart

ineinander verwoben, dass eine

Unterscheidung schwerfällt. Denn das, was wir erfahren, erscheint mir

viel beständiger und stabiler als das,

was wir das „Materielle“ nennen und mit harten Fakten assoziieren.

Vielleicht ist Nico Pachali ja auf dem Weg,

jener Künstler zu werden, dem schließlich, wie es Robert Musil

beschrieben hat, „eine wirkliche Sache nicht

mehr bedeutet, als eine gedachte.

Andreas Bee, 2018

1 Rupert Sheldrake, Das Gedächtnis der Natur, München 1988, S. 11

2 Morphische Felder sind also „potentielle Organisationsmuster“.Sheldrakes Hypothese wurde in der

Naturwissenschaft nach anfänglichem Interesse im Wesentlichen ignoriert und wird bis heute überwiegend als

pseudowissenschaftlich angesehen. Einige renommierte Quantenphysiker allerdings, darunter David Bohm und

Hans-Peter Dürr, haben für eine ernsthafte Untersuchung dieser Hypothese plädiert.

3 Nico Pachali im Katalog „infield shift“, Selbstverlag 2017

4 Nico Pachali, Fictional Studies I: Diamond Field to Isolated Building // Artist Talk Between Me and Nico

Oachali, 2018, erschienen anläßlich der Meisterschülergespräche vom 22./23.1.2018 an der HBK Braunschweig.

5 ebenda